ワークフローとは?

ワークフローシステムとは?を徹底解説

目次

ワークフローとは

ワークフローは、仕事や作業・業務(Work)が進む流れ(Flow)そのものや、それを図式化したものです。具体的には、ある業務を完了させるために必要な一連のステップや、複数の人がかかわるプロセスの流れを示します。組織やチームで行う業務には必ず起点があり、処理や作業を経て完了するというプロセスをたどりますが、その一連の流れを示したものがワークフローです。ワークフローと同じ意味で「業務フロー」と呼ぶ組織もあります。

広義のワークフローとは

広義の意味でのワークフローは、ビジネスプロセスにおける、ある一連の業務を指します。製造業の業務を例にあげましょう。原材料手配→加工→検査→完成という一連の流れや、検査工程における、検査の申請→検査実施→責任者承認という一連の流れ、これら業務プロセス・ビジネスプロセスを、(広義の意味では)ワークフローと呼んでいます。

狭義のワークフローとは

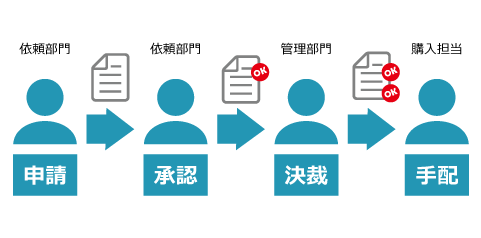

国内のビジネスシーンにおいては、ワークフローは広義の意味で使われるよりも狭義の意味で使われることが多いでしょう。狭義のワークフローとは、定められた権限規程に沿い、稟議や申請(休暇申請や購入申請など)の業務を、書類をベースにして申請・承認・決裁まで行う意思決定プロセスを指します。

狭義のワークフローは、社内稟議の意味合いでよく利用されます。社内稟議は権限規定や承認フローを用いて作られており、誰が何をいつ行うべきかを明確化する「ワークフロー」と相性が良いという理由もあるでしょう。複数の人が関わる場合でも、権限に基づき回覧順番や判断方法を決めることができ、組織として統制をとることができるだけでなく、無駄な手順を省いて効率化したり、ミスやトラブルを防ぐなどの効果があります。

社内稟議の中から、物品購入申請のワークフロー例を見てみましょう。

ワークフローシステムとは

ワークフローシステムとは、ワークフローが滞りなく流れるように作られたシステムです。申請書に模した「申請フォーム」と、申請から決裁までのプロセスを定める「承認フロー」から成り立っています。申請情報をデータとして扱えるため、書類のように紛失や置き忘れのリスクはなく、過去申請情報の検索もしやすく、申請者・承認者どちらにとっても便利なツールと言えるでしょう。

ワークフローシステム、5つのメリット

ワークフローシステムの活用は、業務の流れをスムーズにすることや書類の紛失を防止する以外にもさまざまなメリットがあります。ワークフローシステムを活用することのメリットをご紹介します。

1.業務プロセスの見える化

ワークフローシステムは、申請・承認・決裁者などその業務に関わる組織や人物が可視化されています。組織の事情に詳しくない方でも、業務や情報の流れを見ることができます。誰に承認をもらえば良いのか、どこに回せばよいのか迷うことがありません。

また、申請が進めば、今誰の手にあるかを確認することが可能です。紙と異なりパソコンやスマホから確認できるため、書類のありかを探す必要がありません。また自分以外の関係者にも進捗が見えることによって、承認や決裁の業務の停滞を防ぐ効果があります。

2.ペーパーレス化

ワークフローシステムは、電子データや電子ファイルでやりとりされます。従って、紙の稟議のように出力する必要がなく、保管場所に頭を悩ませることもありません。紙の使用量も削減できてコスト削減にもなります。紙だと紛失や破損のリスクがありますが、その心配もありません。

紙が使用できない職場や環境でも、スマートフォンで申請できるワークフローシステムもあるため、これまでメールやチャットでやりとりし不便を感じていた組織でも活用することができます。

また申請は簡単に後から検索でき、過去の案件の活用もしやすくなります。

3.承認・決裁の迅速化

ワークフローシステムは自分のパソコンから申請や承認が可能です。承認された後は自動で次の方に回送されるため、次の相手に渡したり送ったりする手間がいりません。またハンコを押す作業も必要ないため、外出先やリモートワーク先から承認や決裁を実行できます。ワークフローシステムによっては、期限が過ぎたらアラートを出すことやメールやチャットに自動で催促通知を送る機能もあります。

4.ナレッジの共有による業務レベル向上

紙の書類だと口頭で終わってしまうこともある合議の内容や、差し戻すほどの内容ではないが明らかにしておくべき承認者や確認者の指摘事項を、コメントという形で記録に残すことが可能です。紙の書類の場合は意識して文書化や共有化するなどしない限り記録に残りませんが、ワークフローはコメントをそのまま残すことができます。

これらを部門内や社内で共有できれば、次に似た内容を申請する際の参考となり、作成業務の省力化になると同時に、初めから質の高い稟議、申請を作成することも可能です。

5.内部統制の強化

ワークフローシステムでは正しい承認ルートや申請フォームを勝手に変更することができないため、不正の抑止につながります。改ざん防止もできることからコンプライアンス強化にもつながります。証跡や決裁情報が可視化されるため、監査の対応にも有効です。

また、ワークフローシステムは情報伝達ツールとしても使えるため、内部統制の構成要素の1つである「情報と伝達」に活用することもできます。従業員が確実に知っておくべき情報をワークフローシステムを通じて提供することで、確実に伝えることができます。

ワークフローシステム、選定ポイント

ワークフローシステム(サービス)を選定する際のチェックポイントをご紹介します。

機能の観点

- 機能についての情報は正確か?

IT情報系のWEBメディアやIT製品の比較サイトに、ワークフローシステムの情報が多く掲載されていますが、古い情報や不正確な情報が残っていることがあります。もちろん参考にはなりますが、正確な情報は各サービスの提供会社から入手しましょう。 - 希望する要件を満たしているか?

申請や決裁処理の方法や、経路のステップ・申請フォームの制限や見た目など各システムによって千差万別です。また「検索やファイル添付が可能」といっても条件や制限があるため、検討の際には提供会社に詳細仕様を確認することが必要です。また、機能によっては、A社は無料だがB社はオプション費用がかかるということもあるので、細かくヒアリングしましょう。 - ストレスなく操作できるか?

ぜひ、実際の操作画面を見たり、触ってみましょう。管理者視点だけでなく、申請者や承認者などの視点で色々試してみましょう。

他システムとの連携

- 自社が利用しているシステムとの親和性は?

多くの組織にとって、ワークフローシステム導入の目的のひとつは効率化です。Microsoft 365やGoogle Workspaceとの連携や、基幹システムとのデータ連携、チャットツールなどと連携できれば、業務は各段に効率化する可能性があります。運用中のシステムとどんな連携ができるかチェックしてみましょう。 - 社員全員が使いやすい環境か?

PCだけでなくスマートフォンなど複数のデバイスで利用できるかも選定ポイントの一つです。「モバイル対応可」であっても、ネイティブアプリを無料提供しているとは限りません。詳細を確認しましょう。

アフターサポートの観点

- 初めての導入でも安心か?

提供会社のサポートメニューやサポート体制は千差万別です。無償範囲はどこまでなのか、回数や手段に条件はないかなど、事前に聞いてみましょう。 - 自社にとって信頼できるか?

自社の社内稟議情報を取り扱う先として選定する必要もあるでしょう。ワークフローシステムの提供体制やセキュリティ対応、SLAの有無など確認しましょう。導入したものの、サービスそのものが不安定で乗り換えが必要になった、という失敗はないようにしたいですね。

まとめ

ワークフローは、業務プロセスを整理し効率化するためには欠かせないものです。ワークフローの考え方を理解し、ワークフローシステムを有効に活用すれば、業務を可視化し、業務プロセスの省力化・効率化を推進することが可能です。自社の課題を解決するワークフローシステムは必ず見つかりますので、十分に比較された上で選定することをお勧めします。

弊社は、クラウド型ワークフローシステム「Gluegent Fllow」(グルージェントフロー)をご提供しています。ワークフローシステムの導入を検討中の方はお気軽にご相談ください。導入サポートから運用・利活用ご支援まで、お客様に伴走しながらご支援させていただきます。

TOP

TOP